domingo, 13 de março de 2011

segunda-feira, 21 de fevereiro de 2011

CURRÍCULO

ANIZ TADEU ZEGAIB

Artista plástico

Designer gráfico/Publicitário

Escritor

Nascimento: 22.5.1955 - São Paulo - SP - Brasil

Rua Coqueiral, 231 – Cond. Jardim dos Pinheiros

Olaria – 06859-150 – Itapecerica da Serra – SP

Fones: 11 4666.2346 – 11 9528.1772

e-mail: aniz@tadeuaniz.com.br

Site: www.tadeuaniz.com.br

Blog: www.aniztadeu.blogspot.com

FORMAÇÃO

Artes plásticas, literatura, história da arte, análise das formas, interpretação da arte. ISTITUTO STATALE D’ARTE DI FIRENZE (Florença, Itália)

Artes plásticas, história da arte. ACADEMMIA CAPPIELLO (Florença, Itália)

Sumi e. MESTRE MASSAO OKINAKA

Escultura. DELIA CERA

Imagem como Conhecimento. SÉRGIO LIMA

Aerógrafo. RAYMOND KNOWLES

Autodidata em propaganda e marketing (redação, ilustração, direção de arte, planejamento de marketing e comunicação)

Viagens de estudos e pesquisas: ITÁLIA, FRANÇA, BÉLGICA e ÍNDIA

ESTUDOS E PESQUISAS

Pesquisas sobre o movimento surrealista: trabalhos realizados durante o período de residência na Itália, na França e na Bélgica, sobre o movimento surrealista e seus momentos oníricos e em suas relações com a arte visionária do passado, considerando as linhas que este movimento deixou no pensamento contemporâneo e suas relações com a política, a sociologia, a psicologia, a ciência, a religião, o erotismo, a mitologia, a magia, a metafísica, a arte primitiva, a arte dos deficientes mentais e dos presidiários, objetivando um ensaio sobre o tema.

Estudos sobre a intimidade de Goya com o surrealismo, ministrando aula sobre o tema no Istituto Statale d’Arte di Firenze (Florença, Itália)

Estudos sobre o relacionamento entre psicologia e arte baseado em extensa bibliografia e trabalhos de laboratório.

Estudos sobre a arte e o erotismo.

Estudos sobre a simbologia mitológica greco-latina na arte.

Estudos sobre a arte moderna realizados em Paris, França.

Estudos sobre PERCEPÇÃO E TOMADA DE DECISÃO utilizando a arte como ferramenta, gerando um curso empresarial.

PALESTRAS, DEBATES E SIMPÓSIOS

Palestra sobre Artes Plásticas no Brasil realizada na Faculdade de Comércio Armando Álvares Penteado, São Paulo e na Galeria Bafomet, Florença, Itália.

Participação em conferências e debates sobre a mitilogia na arte, Florença, Itália.

Participação em mesa de debates sobre a arte dos deficientes mentais, a arte infantil e a arte dos presidiários no Istituto Statale d’Arte di Firenze, Florença, Itália.

Participação na Semana de Arte e Ensino na Universidade de São Paulo - USP.

Participação no Simpósio de Arte-Educação na Universidade de São Paulo - USP.

Palestra sobre artes plásticas no Instituto Campineiro de Artes e Técnicas, Campinas, SP.

Participação no Congresso Nacional de Escritores (UBE), São Paulo.

Participação na Semana Surrealista, São Paulo.

Palestra sobre o paradigma Arte/Publicidade na Universidade São Francisco, São Paulo.

Palestra sobre curiosidades indianas realizada na Escola Estadual Protásio Alves, Passo Fundo, RS

Participação em estudos sobre terapia ocupacional realizados em hospitais psiquiátricos, São Paulo.

Participação em inúmeros debates, palestras e simpósios sobre arte e literatura no Brasil e no exterior.

PERCEPÇÃO, ARTE, DECISÃO: Pollus Segurança, Horus Engenharia , Espaço Terra Natural (com Débora Azevedo).

Inúmeras exposições no Brasil e no exterior.

COLEÇÕES PARTICULARES NOS SEGUINTES PAÍSES

Brasil - Itália - França

Espanha - Portugal - Argentina

Estados Unidos - Índia

Bélgica – Holanda

Suíça - México

LITERATURA, TEATRO E JORNALISMO

Roteiro e texto poético do projeto “Navio Negreiro”, apresentado pelo grupo “Quarto Mundo - Gente de Arte” em diversos locais de São Paulo: Centro Cultural São Paulo, Biblioteca Mário de Andrade, Prefeitura de Diadema, Presídio do Carandiru e outros.

Autoria da ficção “O Objeto”, editado pela editora Mania de Livro em 1993

Autoria do romance “Delírios - Viagem Só de Ida”

Criação e texto do projeto editorial/empresarial “Brasil, Lendas e Mitos”

Autoria da ficção “Café Caméléon”

Autoria da ficção “O Processo de Vincenzo” (em curso)

Concepção do projeto editorial “Os Caminhos das Peregrinações”.

Crônicas publicadas no caderno “Mexe Q Mexe”, do jornal Zero Hora do Rio Grande do Sul

Crônica da morte de meu pai.

Coluna sobre arte “Arte Observada” no jornal Zero Hora do Rio Grande do Sul

Autoria das peças teatrais: “Trindade” (texto poético), “O Ricocheteio do Macarrão” (comédia), “Cada Um No Seu Lugar” (drama), “Dessa para Melhor” (comédia), além da adaptação e direção da peça “O Auto da Compadecida”, de Ariano Suassuna, encenada pela “Pão e Circo Companhia de Teatro” (1994)

Revisão e adaptação da dissertação de mestrado “A Ordem das Idéias”, sobre retórica, de Khazzoun Mirched Dayoub

Criação e desenvolvimento dos projetos editoriais: ALMANAQUE DA CIÊNCIA – ALMANAQUE DA MODA – ALMANAQUE DO CARRO – ALMANAQUE DO PAPEL – ALMANAQUE DO DINHEIRO (pesquisa editorial, pesquisa iconográfica, redação, projeto gráfico)

Artigo “O DECLÍNIO DO POVO BRASILEIRO” – Portal do Observatório da Imprensa

Artigo “A GRANDE EQUAÇÃO SOCIAL” - Web

Artigo “A ARTE E O PROCESSO DECISÓRIO” – Portal Fênix Editora

Artigo “CRIAR É ROMPER” – Horus News

Autoria do conto “O SAXOFONISTA CARPIDEIRO”

Autoria do conto “BOLERO”

Autoria, junto à psicóloga Débora Azevedo, do ensaio “ARTE, ARTISTAS, COMPORTAMENTO” (em curso)

Artista plástico

Designer gráfico/Publicitário

Escritor

Nascimento: 22.5.1955 - São Paulo - SP - Brasil

Rua Coqueiral, 231 – Cond. Jardim dos Pinheiros

Olaria – 06859-150 – Itapecerica da Serra – SP

Fones: 11 4666.2346 – 11 9528.1772

e-mail: aniz@tadeuaniz.com.br

Site: www.tadeuaniz.com.br

Blog: www.aniztadeu.blogspot.com

FORMAÇÃO

Artes plásticas, literatura, história da arte, análise das formas, interpretação da arte. ISTITUTO STATALE D’ARTE DI FIRENZE (Florença, Itália)

Artes plásticas, história da arte. ACADEMMIA CAPPIELLO (Florença, Itália)

Sumi e. MESTRE MASSAO OKINAKA

Escultura. DELIA CERA

Imagem como Conhecimento. SÉRGIO LIMA

Aerógrafo. RAYMOND KNOWLES

Autodidata em propaganda e marketing (redação, ilustração, direção de arte, planejamento de marketing e comunicação)

Viagens de estudos e pesquisas: ITÁLIA, FRANÇA, BÉLGICA e ÍNDIA

ESTUDOS E PESQUISAS

Pesquisas sobre o movimento surrealista: trabalhos realizados durante o período de residência na Itália, na França e na Bélgica, sobre o movimento surrealista e seus momentos oníricos e em suas relações com a arte visionária do passado, considerando as linhas que este movimento deixou no pensamento contemporâneo e suas relações com a política, a sociologia, a psicologia, a ciência, a religião, o erotismo, a mitologia, a magia, a metafísica, a arte primitiva, a arte dos deficientes mentais e dos presidiários, objetivando um ensaio sobre o tema.

Estudos sobre a intimidade de Goya com o surrealismo, ministrando aula sobre o tema no Istituto Statale d’Arte di Firenze (Florença, Itália)

Estudos sobre o relacionamento entre psicologia e arte baseado em extensa bibliografia e trabalhos de laboratório.

Estudos sobre a arte e o erotismo.

Estudos sobre a simbologia mitológica greco-latina na arte.

Estudos sobre a arte moderna realizados em Paris, França.

Estudos sobre PERCEPÇÃO E TOMADA DE DECISÃO utilizando a arte como ferramenta, gerando um curso empresarial.

PALESTRAS, DEBATES E SIMPÓSIOS

Palestra sobre Artes Plásticas no Brasil realizada na Faculdade de Comércio Armando Álvares Penteado, São Paulo e na Galeria Bafomet, Florença, Itália.

Participação em conferências e debates sobre a mitilogia na arte, Florença, Itália.

Participação em mesa de debates sobre a arte dos deficientes mentais, a arte infantil e a arte dos presidiários no Istituto Statale d’Arte di Firenze, Florença, Itália.

Participação na Semana de Arte e Ensino na Universidade de São Paulo - USP.

Participação no Simpósio de Arte-Educação na Universidade de São Paulo - USP.

Palestra sobre artes plásticas no Instituto Campineiro de Artes e Técnicas, Campinas, SP.

Participação no Congresso Nacional de Escritores (UBE), São Paulo.

Participação na Semana Surrealista, São Paulo.

Palestra sobre o paradigma Arte/Publicidade na Universidade São Francisco, São Paulo.

Palestra sobre curiosidades indianas realizada na Escola Estadual Protásio Alves, Passo Fundo, RS

Participação em estudos sobre terapia ocupacional realizados em hospitais psiquiátricos, São Paulo.

Participação em inúmeros debates, palestras e simpósios sobre arte e literatura no Brasil e no exterior.

PERCEPÇÃO, ARTE, DECISÃO: Pollus Segurança, Horus Engenharia , Espaço Terra Natural (com Débora Azevedo).

Inúmeras exposições no Brasil e no exterior.

COLEÇÕES PARTICULARES NOS SEGUINTES PAÍSES

Brasil - Itália - França

Espanha - Portugal - Argentina

Estados Unidos - Índia

Bélgica – Holanda

Suíça - México

LITERATURA, TEATRO E JORNALISMO

Roteiro e texto poético do projeto “Navio Negreiro”, apresentado pelo grupo “Quarto Mundo - Gente de Arte” em diversos locais de São Paulo: Centro Cultural São Paulo, Biblioteca Mário de Andrade, Prefeitura de Diadema, Presídio do Carandiru e outros.

Autoria da ficção “O Objeto”, editado pela editora Mania de Livro em 1993

Autoria do romance “Delírios - Viagem Só de Ida”

Criação e texto do projeto editorial/empresarial “Brasil, Lendas e Mitos”

Autoria da ficção “Café Caméléon”

Autoria da ficção “O Processo de Vincenzo” (em curso)

Concepção do projeto editorial “Os Caminhos das Peregrinações”.

Crônicas publicadas no caderno “Mexe Q Mexe”, do jornal Zero Hora do Rio Grande do Sul

Crônica da morte de meu pai.

Coluna sobre arte “Arte Observada” no jornal Zero Hora do Rio Grande do Sul

Autoria das peças teatrais: “Trindade” (texto poético), “O Ricocheteio do Macarrão” (comédia), “Cada Um No Seu Lugar” (drama), “Dessa para Melhor” (comédia), além da adaptação e direção da peça “O Auto da Compadecida”, de Ariano Suassuna, encenada pela “Pão e Circo Companhia de Teatro” (1994)

Revisão e adaptação da dissertação de mestrado “A Ordem das Idéias”, sobre retórica, de Khazzoun Mirched Dayoub

Criação e desenvolvimento dos projetos editoriais: ALMANAQUE DA CIÊNCIA – ALMANAQUE DA MODA – ALMANAQUE DO CARRO – ALMANAQUE DO PAPEL – ALMANAQUE DO DINHEIRO (pesquisa editorial, pesquisa iconográfica, redação, projeto gráfico)

Artigo “O DECLÍNIO DO POVO BRASILEIRO” – Portal do Observatório da Imprensa

Artigo “A GRANDE EQUAÇÃO SOCIAL” - Web

Artigo “A ARTE E O PROCESSO DECISÓRIO” – Portal Fênix Editora

Artigo “CRIAR É ROMPER” – Horus News

Autoria do conto “O SAXOFONISTA CARPIDEIRO”

Autoria do conto “BOLERO”

Autoria, junto à psicóloga Débora Azevedo, do ensaio “ARTE, ARTISTAS, COMPORTAMENTO” (em curso)

domingo, 6 de fevereiro de 2011

terça-feira, 9 de março de 2010

segunda-feira, 8 de março de 2010

domingo, 7 de março de 2010

sexta-feira, 5 de março de 2010

quinta-feira, 4 de março de 2010

segunda-feira, 1 de março de 2010

segunda-feira, 18 de janeiro de 2010

segunda-feira, 4 de janeiro de 2010

quarta-feira, 30 de dezembro de 2009

segunda-feira, 2 de novembro de 2009

domingo, 1 de novembro de 2009

terça-feira, 20 de outubro de 2009

sexta-feira, 16 de outubro de 2009

terça-feira, 29 de setembro de 2009

quinta-feira, 10 de setembro de 2009

quarta-feira, 24 de junho de 2009

quinta-feira, 11 de junho de 2009

SENTIMENTO DE ANJO

SENTIMENTO DE ANJO

Aniz Tadeu

Era uma meia-noite estranha

O ímpeto da paixão

Invadiu-me a alma

Seja alma pura ou imaculada

Porém currada com carradas de pavor

Saí fora de meu corpo

Como em astral viagem clandestina

Num só golpe

Atraquei-me feito vapor em cais conhecido

Porto fingido

Como estivador caído de músculos cansados

O cérebro fatigado pelas lembranças

- Que lembranças poderia ter?

- Ser eternamente poder ou força?

- Que lembranças poderiam acometer-me?

- Lembranças fugidias de homem e menina-moça?

Tempo fazia que tal fato passara

Mas a memória crua e cruel o revivera

Tempo que penso em ser uma só cara

Dada ao carrasco vil e megera

Era uma meia-noite estranha

O ímpeto da paixão

Invadiu-me a alma

Levando-a a ti, imaculada ou pura

Carregada com carradas de amor

Era só uma meia-noite estranha

Era só um estivador caído de músculos cansados

Eram só lembranças fugidias de homem

Era só uma meia-noite, tamanha era a noite

Era um sorriso que não sorria

Uma luz não luzente

Um órgão não soado

Instrumento vibratório e cardíaco

Um anjo que sente um sentimento angelical

Uma nudez casta e castigada

Um anjo mascarado

Uma máscara de fato

Triste mágoa

Profunda água de afogado

Era uma asa de penas de pena

Outra borboleta de cores de dores

Era um sorriso feito sensível

Dentro do peito e dos lábios

Era uma luz, luzidia luz

Brilhava e fervilhava em sonhos

Olhos abertos com órgão fechado

Fugidia emoção em fugidio olhar

Era um anjo sem igual

Pronto a voar entre nuvens e artérias

Eram veias quentes em pranto semente

Sangue carmim e lacrimal

Era um anjo sem igual

Era um sentimento de anjo

Era só um anjo sem igual

Passível de vida e amor

Passível de felicidade e desatino

E desatino... e desatino... e desatino

Era uma meia-noite, tamanha era a noite

Aniz Tadeu

Era uma meia-noite estranha

O ímpeto da paixão

Invadiu-me a alma

Seja alma pura ou imaculada

Porém currada com carradas de pavor

Saí fora de meu corpo

Como em astral viagem clandestina

Num só golpe

Atraquei-me feito vapor em cais conhecido

Porto fingido

Como estivador caído de músculos cansados

O cérebro fatigado pelas lembranças

- Que lembranças poderia ter?

- Ser eternamente poder ou força?

- Que lembranças poderiam acometer-me?

- Lembranças fugidias de homem e menina-moça?

Tempo fazia que tal fato passara

Mas a memória crua e cruel o revivera

Tempo que penso em ser uma só cara

Dada ao carrasco vil e megera

Era uma meia-noite estranha

O ímpeto da paixão

Invadiu-me a alma

Levando-a a ti, imaculada ou pura

Carregada com carradas de amor

Era só uma meia-noite estranha

Era só um estivador caído de músculos cansados

Eram só lembranças fugidias de homem

Era só uma meia-noite, tamanha era a noite

Era um sorriso que não sorria

Uma luz não luzente

Um órgão não soado

Instrumento vibratório e cardíaco

Um anjo que sente um sentimento angelical

Uma nudez casta e castigada

Um anjo mascarado

Uma máscara de fato

Triste mágoa

Profunda água de afogado

Era uma asa de penas de pena

Outra borboleta de cores de dores

Era um sorriso feito sensível

Dentro do peito e dos lábios

Era uma luz, luzidia luz

Brilhava e fervilhava em sonhos

Olhos abertos com órgão fechado

Fugidia emoção em fugidio olhar

Era um anjo sem igual

Pronto a voar entre nuvens e artérias

Eram veias quentes em pranto semente

Sangue carmim e lacrimal

Era um anjo sem igual

Era um sentimento de anjo

Era só um anjo sem igual

Passível de vida e amor

Passível de felicidade e desatino

E desatino... e desatino... e desatino

Era uma meia-noite, tamanha era a noite

VEM

VEM

Vem

mas vem plena de carícias

com todas as malícias

e todos os desejos

que todo homem quer

Vem

vem feito mulher

com todas as vidas

ora vividas e convividas

ora amadas ou corroídas

Vem

mas vem sem pré-conceitos

plena no amor de teus anseios

paixão entre teus seios

com todas as vestes desvestidas

Vem

mas vem para mim

com teu cheiro de capim

teu perfume de querubim

com as asas depenadas

Vem

vem feito mulher amada

feito fogo-ensolarada

fazer da vida vida velada

com tua boca à minha colada

Vem

vem desnuda em pele

muda na cama escolhida

jogando o corpo-sexo lida

em meu corpo que o suor expele

Vem

mas vem com fome de devorar

eu homem a te enroscar

entre coxas a me engolir

calada a boca só pra sentir

Vem

mas vem para não sair

lado a lado com o carinho

sentindo bem devagarinho

meu corpo ao teu se fundir

Vem

mas vem plena de carícias

com todas as malícias

e todos os desejos

que todo homem quer

Vem

vem feito mulher

com todas as vidas

ora vividas e convividas

ora amadas ou corroídas

Vem

mas vem sem pré-conceitos

plena no amor de teus anseios

paixão entre teus seios

com todas as vestes desvestidas

Vem

mas vem para mim

com teu cheiro de capim

teu perfume de querubim

com as asas depenadas

Vem

vem feito mulher amada

feito fogo-ensolarada

fazer da vida vida velada

com tua boca à minha colada

Vem

vem desnuda em pele

muda na cama escolhida

jogando o corpo-sexo lida

em meu corpo que o suor expele

Vem

mas vem com fome de devorar

eu homem a te enroscar

entre coxas a me engolir

calada a boca só pra sentir

Vem

mas vem para não sair

lado a lado com o carinho

sentindo bem devagarinho

meu corpo ao teu se fundir

segunda-feira, 1 de junho de 2009

MOSTRA "ARTE NA FÓRMULA 1" - Obra "ASSÈNZA INTERROTTA" - Hotel Transamérica - São Paulo - 2008 - crítica de Oscar d'Ambrósio

Sincronia de Tempos

Estamos acostumados no Ocidente a pensar o tempo de maneira linear, com começo, meio e fim. Isso provém de toda uma tradição judaico-cristã, em que o mundo é criado, passa por transformações e tem o seu fim anunciado. Já no Oriente, há a imanência, ou seja, o tempo simplesmente existe e as ações e forças nele convivem.

O trabalho em acrílica e pastel sobre tela de Aniz Tadeu, como o proprio título (Ausência Interrompida) já aponta justamente para essa relatividade do tempo. As milenares montanhas colocam-se majestosas como um marco de resistência ao tempo, enquanto as construções evocam o saber reunido pela humanidade.

De um lado, a natureza. Do outro, a mão humana. Em meio a esse universo, sob os arcos, surge o carro de Fórmula 1, índice da velocidade de um tempo no qual cada vez se pensa menos e se vive sob a égide de um fazer contínuo que muitas vezes ignora as tradições e o passado em nome de soluções imediatas.

Aniz Tadeu promove o diálogo entre passado e presente. Sua imagem estimula pensar como a tradição de um esporte não é feita repentinamente, masa é construída ao longo do tempo, principalmente quando se tem uma visão que não considera a vida como algo linear, mas como um viver simultâneo de experiências históricas.

Oscar D’Ambrosio, jornalista e mestre em Artes Visuais pelo Instituto de Artes da Unesp, integra a Associação Internacional de Críticos de Arte (AICA- Seção Brasil).

domingo, 31 de maio de 2009

MOSTRA "ARTE PARA UM MITO" Homenagem aos 15 anos da morte de Ayrton Senna - Conjunto Nacional - São Paulo - 2009 - Crítica de Oscar d'Ambrósio

A consolidação de uma tríade

O trabalho em conjunto de Aniz Tadeu e Renzo Andrioli resulta numa obra escultórica constituída por três painéis, que evocam três facetas de Ayrton Senna: o piloto, o homem preocupado com causas sociais e o empresário. Elas se conectam e apontam para uma personalidade fascinante.

A tríade de painéis interligados vincula-se aos três títulos mundiais de Ayrton Senna, à sua devoção a ações que cuidam de pessoas, principalmente na área de educação, e ao seu lado empresário, associado a numerosos empreendimentos e a sua ligação com diversas marcas.

Todas essas caras de Senna foram, ao longo de sua carreira, se conectando das maneiras mais diversas e inesperadas. Inicialmente, apenas era conhecida a sua faceta de esportista obstinado pela vitória. Paulatinamente, começaram a ser divulgadas as suas atividades voltadas para gerar melhor qualidade de vida aos necessitados.

Tadeu e Andrioli, em sua peça tridimensional multifacetada, evidenciam que o tricampeão mundial não se resumiu a deixar um legado de vitórias sobre quatro rodas. Também soube como erguer uma grife, construindo um patrimônio que possibilita a concretização de sólidos projetos sociais que se consolidam ano a ano.

Oscar D’Ambrosio, jornalista e mestre em Artes Visuais pelo Instituto de Artes da Unesp, integra a Associação Internacional de Críticos de Arte (AICA- Seção Brasil).

O trabalho em conjunto de Aniz Tadeu e Renzo Andrioli resulta numa obra escultórica constituída por três painéis, que evocam três facetas de Ayrton Senna: o piloto, o homem preocupado com causas sociais e o empresário. Elas se conectam e apontam para uma personalidade fascinante.

A tríade de painéis interligados vincula-se aos três títulos mundiais de Ayrton Senna, à sua devoção a ações que cuidam de pessoas, principalmente na área de educação, e ao seu lado empresário, associado a numerosos empreendimentos e a sua ligação com diversas marcas.

Todas essas caras de Senna foram, ao longo de sua carreira, se conectando das maneiras mais diversas e inesperadas. Inicialmente, apenas era conhecida a sua faceta de esportista obstinado pela vitória. Paulatinamente, começaram a ser divulgadas as suas atividades voltadas para gerar melhor qualidade de vida aos necessitados.

Tadeu e Andrioli, em sua peça tridimensional multifacetada, evidenciam que o tricampeão mundial não se resumiu a deixar um legado de vitórias sobre quatro rodas. Também soube como erguer uma grife, construindo um patrimônio que possibilita a concretização de sólidos projetos sociais que se consolidam ano a ano.

Oscar D’Ambrosio, jornalista e mestre em Artes Visuais pelo Instituto de Artes da Unesp, integra a Associação Internacional de Críticos de Arte (AICA- Seção Brasil).

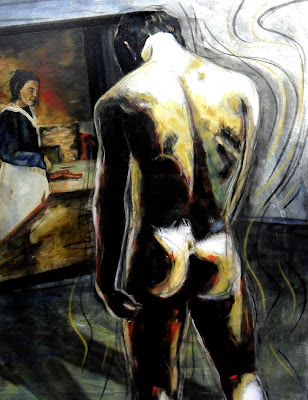

MOSTRA "SENSUALE" - Conjunto Nacional - São Paulo - 2008 - Crítica de Oscar d'Ambrósio

A presença do corpo

A matriz da sensualidade e da sedução é o corpo. Levá-lo para a tela constitui um desafio. O excesso pode ser fatal em termos de deixar explícito o que vale mais enquanto implícito e o trabalho em demasia da sutileza e da transparência pode também não ser uma solução plástica interessante para ressaltar o tema desejado.

As telas Puberdade, Mulher e Beco das putas, do artista plástico Aniz Tadeu, introduzem o observador num mundo marcado pela sensualidade e pela presença de um pensamento que valoriza os traços femininos como uma maneira de integração do ser humano ao ambiente.

A existência de fundos com imagens que evocam pinturas ancestrais nas cavernas da pré-história parecem ser referências diretas de como a sexualidade, assim como padronagens com desenhos geométricos, aparece desde os primórdios da humanidade nas artes visuais.

O pintor oferece a possibilidade de refletir sobre os elos entre o espaço, a figura e o fundo. Propicia ainda fomentar a discussão de como o jogo entre revelar e esconder constitui uma questão fundamental quando se pensa não só o assunto do corpo, mas principalmente a maneira como ele é tratado pelo ser humano ao longo de sua história.

Oscar D’Ambrosio, jornalista e mestre em Artes Visuais pela Unesp, integra a Associação Internacional de Críticos de Artes (Aica – Seção Brasil) .

.

A matriz da sensualidade e da sedução é o corpo. Levá-lo para a tela constitui um desafio. O excesso pode ser fatal em termos de deixar explícito o que vale mais enquanto implícito e o trabalho em demasia da sutileza e da transparência pode também não ser uma solução plástica interessante para ressaltar o tema desejado.

As telas Puberdade, Mulher e Beco das putas, do artista plástico Aniz Tadeu, introduzem o observador num mundo marcado pela sensualidade e pela presença de um pensamento que valoriza os traços femininos como uma maneira de integração do ser humano ao ambiente.

A existência de fundos com imagens que evocam pinturas ancestrais nas cavernas da pré-história parecem ser referências diretas de como a sexualidade, assim como padronagens com desenhos geométricos, aparece desde os primórdios da humanidade nas artes visuais.

O pintor oferece a possibilidade de refletir sobre os elos entre o espaço, a figura e o fundo. Propicia ainda fomentar a discussão de como o jogo entre revelar e esconder constitui uma questão fundamental quando se pensa não só o assunto do corpo, mas principalmente a maneira como ele é tratado pelo ser humano ao longo de sua história.

Oscar D’Ambrosio, jornalista e mestre em Artes Visuais pela Unesp, integra a Associação Internacional de Críticos de Artes (Aica – Seção Brasil)

.

. sexta-feira, 29 de maio de 2009

quinta-feira, 28 de maio de 2009

POEMINHAS

TEMPORAL

É tempo de novos tempos

Tempo de tempo perder

Ganhar tempo para tempo ter

É tempo de parcos tempos

Tempo de tempo caçar

Predar o tempo e o tempo matar

É tempo de cegos tempos

Tempo de tempo prever

Ver o tempo do tempo ser

É tempo de quentes tempos

Tempo do tempo esquentar

Queimar o tempo e o tempo acabar

IDOLATRIA

Safo-me da deidade lunar

Assim como a coruja que cai

- abismos que não saem nem de mim nem de Safo

No universo de Safo

O homem idolatra

Aquilo que um dia desprezou

POEMA DOS ONZE VERSOS

Na corda bamba

Vejo-me pendurado

Estirado pois ao chão

Vendado da agonia

De partida me despeço

Dos excessos de vida

Que na maldita estrada

Ainda amada e bela

Rodeada de velas candentes

Pendentes de cada fio

Crio o mar da solidão

FRAGMENTO

É bela a construção

Do poema irregular

Tal qual uma casa

Que é para se arquitetar

Sobre bases sólidas

Transparentes e pesadas

POEMINHA

... e nos momentos que virão no pós-vida

tudo se esvairá – até mesmo o amor –

Enquanto isso...

S SISTEMA

Saio da saia e salto

Sinto saudade sua

Salvo o sexo sorrindo

Sacrifico-me pelo sino sacro

Sentir sono é a senha

Sorrio um sorriso sanado

Sorvo sentimentos com som

Saturo a sorte surrando-a

Solto supersonhos

Somo sumos sumindo

Susto somas sérias

Simples símbolos sarcásticos

Minha sina é um saco saturado

SINA

Se Safo saísse

E sugasse o sêmen de um ser sereno

Seria a sina superada e satírica

Da serpente que sacia a sede

Se Safo sufocasse e sanasse os seres sérios

Os subordinasse a seus sentimentos

Sabiamente seríamos sumos sacerdotes

Se Safo sacrificasse os sacanas do sistema

Seguramente saberíamos quão santos seríamos

ROSTO-VIDA

OLHO

O olho que chora

A lágrima que cai

O olho que diz

Que vai e não vai

NARIZ

O nariz que cresce

O nariz Pinóquio

Verdade era mentira

Causada pelo ódio

BOCA

A boca calada

Palavra impronunciada

A boca que sorri

Sorri do nada

BAR

No carro da morte

No cérebro da sorte

O acaso fascina

No centro do ponto

No feltro da mesa

O jogo continua

No carro do túmulo

No sistema da tumba

O inimigo censura

O amigo critica

No pasmo de um canto

No céu de uma penumbra

O limite é ilimitável

O prazer irrecusável

Eis aí a síntese de um bar

POEMA DOS QUATRO VERSOS

Delirante adrenalina alheia

Aliciante cativa do perigo

Instigante fronteira em chamas

Trindade em ti!

SIRI

Dia que dia diabo é

Na madrugada vaga-larga

Cativa na vida de vida ungida

Larga a carga que rola pé

Foge da luta puta vida

Bruta maluca que labuta-assusta

Ri-sorri da vez do siri

Que marcha murcho de pé em pé

Pede cigarro-pigarro e sarro

Goza na meia-meia gozada

Pratica-critica cada gota

Goteja na mesa-na sopa

Fala que falo que falo é

DOVE

Son perduto nel tempo

In cui ero schiavo di me stesso

Son perduto nelle scarpe

Che alzano sul mare

Son perduto nella mosca

Che arriva per salutarmi

Ho scomparso nelle scarpe

Che stano sul di me

AQUI JAZ

Fujo do fogo e furto

Finjo fugir com facilidade

Fácil é fazer fome

Fome favela faminta

Fumo fumos férteis

Figuro figuras finas

Facilito focos fúteis

Fungo flores fechadas

Fatos e fotos finais

Fraturo farturas fatais

Fujo do fogo e faleço

QUARTO DE POETA

A musa invade aquele lugar estranho

Aquele lugar tão natural quanto o céu e a lua

O silêncio domina a noite nas velhas paredes já amareladas

Quando somente o ser alado canta seu hino de liberdade

As folhas da Dama da Noite

Que está agora em seu êxtase sensual e penetrante

Repousam suas velas naqueles mares lilases

E voam no sonhar do amanhã

PÁSSAROS, ABELHAS, FLORES, MULHER

Sobre o sol

Pássaros azulões

Flamejados

Cadenciam seus piares

No cair suntuoso da neve

...sobre aquele calmo e verde mar

que sonha com seus tritões

sereias

polvos

e enguias lampejantes

Caminham ao encontro das abelhas

Que depositam nas flores

O pólem tirado de outra mulher

OS CASACOS REPOUSAM AINDA NOS GUARDA-ROUPAS

NA REDE

Na rede na parede

De um lado vejo o mar

Não sei se balanço

Ou se a onda que vem

Me vem balançar

De outro vejo a terra

Que vem pra me dizer

Pra nunca mais parar

O que vejo é o desejo

De nunca mais voltar

Pra terra que não é minha

Minha terra se faz mar

A onda se faz rainha

A paixão é a que tinha

De – na rede – me apaixonar

Não sei se balanço

Ou a onda que vem

Me vem balançar

A terra me veio dizer

Pra nunca mais parar

MULHER E PÁSSAROS NA NOITE

Como nas tintas de Miró

“Mulher e Pássaros na Noite”

O amarelo da lua invade o negro

O negro faz sombra na luz

O amarelo são os cabelos conexos

O negro, o oriental norte-afro

A lua, a luz crescente infinda

A luz, o fundo de minh’alma

Pássaros em trajetórias ascendentes

Sombreando minh’alma, reluz

Asas estelares, negras asas

Asas cruzes ziguezagueadas

Mulher com os olhos soltos

Seios fartos, negros seios

Pontilhando o fundo de minh’alma

Mulher insinuando meus desejos

quarta-feira, 27 de maio de 2009

MINHA HORA PREDILETA - Poema em prosa

Minha Hora Predileta

Aniz Tadeu - 2001

0h. Zero hora. A hora inexistente. A hora morta; dos mortos; da profundeza da alma; do despertar dos espíritos turbulentos; da manifestação dos fogos fátuos; do desespero do coveiro; das tristes lembranças; do sol do outro lado. Também é a hora do primeiro gozo; do vinho entornado; do abraço ardente do novo ano; da alegria da chegada; do céu estrelado com Vênus e constelações cintilantes. É a hora do piscar de olhos pelo sono que se aproxima; do amor acarinhado no leito lambuzado; do sexo exalado pelos poros e pela boca; da saliva trocada pelas línguas sedentas; da ardência de orifícios cordiais. Hora de corpos se fundirem em simbiose, de dois serem uno, assim como seria Deus se existisse. Hora das peles cobertas de peles; de sons, gemidos ou não, expandirem-se pelo ar; do orgasmo, múltiplo ou não, porém orgástico. Hora da luz inversa, avessa aos olhos nus; do sonho, súcubo, minha demônia que me vem copular, ou incubo, demônio eu que venho para violentá-la. Hora sem tempo, inerte, estático, vertical. Hora impressa nas horas que inventamos, nas horas que reinventamos, nas horas que destruímos. Essa é minha hora: a não hora, o tempo inexistente.

Aniz Tadeu - 2001

0h. Zero hora. A hora inexistente. A hora morta; dos mortos; da profundeza da alma; do despertar dos espíritos turbulentos; da manifestação dos fogos fátuos; do desespero do coveiro; das tristes lembranças; do sol do outro lado. Também é a hora do primeiro gozo; do vinho entornado; do abraço ardente do novo ano; da alegria da chegada; do céu estrelado com Vênus e constelações cintilantes. É a hora do piscar de olhos pelo sono que se aproxima; do amor acarinhado no leito lambuzado; do sexo exalado pelos poros e pela boca; da saliva trocada pelas línguas sedentas; da ardência de orifícios cordiais. Hora de corpos se fundirem em simbiose, de dois serem uno, assim como seria Deus se existisse. Hora das peles cobertas de peles; de sons, gemidos ou não, expandirem-se pelo ar; do orgasmo, múltiplo ou não, porém orgástico. Hora da luz inversa, avessa aos olhos nus; do sonho, súcubo, minha demônia que me vem copular, ou incubo, demônio eu que venho para violentá-la. Hora sem tempo, inerte, estático, vertical. Hora impressa nas horas que inventamos, nas horas que reinventamos, nas horas que destruímos. Essa é minha hora: a não hora, o tempo inexistente.

terça-feira, 26 de maio de 2009

"POEMA DO POEMA"

POEMA DO POEMA

Folhas brancas de papel, talvez amareladas

Carcaças na mesa, madeira embrutecida

Aquecida nas chamas das velas nos castiçais

Vestais tingidas pelo vento como fantasmas

Plasmas de sangue quente no pote do tinteiro

Com o mergulho da pena no pote vermelho

Espelho minha luz que se reflete sombria

Agonia das palavras cruas e desnudas

Chulas vísceras, abrigo dos dementes vermes

Germes de um poema, um tempo derradeiro

Em cada expressão, um sentimento matreiro

Inteiro qual dunas sopradas pelos vendavais

Vogais separadas, consoantes solitárias

Párias palavras perdidas pelo chão do papel

Céu pleno de intrusos diabos sorrateiros

Esse é um poema de um mero poema

Só edemas pulsantes nos órgãos dos sentidos

Castigo de uma vida suada, intensa

Imensa em tempo e sem tempo para tudo

Mudo como a triste solidão do pastoreio

Aniz Tadeu – 09/2008

Folhas brancas de papel, talvez amareladas

Carcaças na mesa, madeira embrutecida

Aquecida nas chamas das velas nos castiçais

Vestais tingidas pelo vento como fantasmas

Plasmas de sangue quente no pote do tinteiro

Com o mergulho da pena no pote vermelho

Espelho minha luz que se reflete sombria

Agonia das palavras cruas e desnudas

Chulas vísceras, abrigo dos dementes vermes

Germes de um poema, um tempo derradeiro

Em cada expressão, um sentimento matreiro

Inteiro qual dunas sopradas pelos vendavais

Vogais separadas, consoantes solitárias

Párias palavras perdidas pelo chão do papel

Céu pleno de intrusos diabos sorrateiros

Esse é um poema de um mero poema

Só edemas pulsantes nos órgãos dos sentidos

Castigo de uma vida suada, intensa

Imensa em tempo e sem tempo para tudo

Mudo como a triste solidão do pastoreio

Aniz Tadeu – 09/2008

segunda-feira, 25 de maio de 2009

Poema "UM CÃO ANDALUZ"

UM CÃO ANDALUZ

Aniz Tadeu

Embora cão em rua deserta, vagando, me encontro;

No descompasso das sombras que se projetam nas pedras;

Nos insistentes tropeços que nas frestas me tombo;

Sucumbo ao cheiro do chão limoso e fétido

Que dia após dia, incisivamente, torna-me fera!

De outra feita, vagando em nova via, me encontro;

Quando cão hispânico comigo tropeça;

Em direção de cantos, caminhos e tanto sonho;

Levanto-me então do chão limoso e fétido;

Encanto-me com o som que se confunde com reza!

Quando, no encontro, me chegam a voz e o olhar;

Entornando maltes e cevadas fermentadas;

O sonho de um só sonho começa a entoar;

Uma canção sentida apenas pelos soluços intermitentes;

De minha garganta pigarra, até então sufocada!

Dentre todos os caminhos, pelo andaluz, advindos;

Muitos eram eles, mas um só havia de escolher;

Optei então por aquele que me parecia infindo;

Um caminho pleno de planos, sem sobressaltos;

Um caminho no qual se pode, sem medo, morrer!

Aniz Tadeu

Embora cão em rua deserta, vagando, me encontro;

No descompasso das sombras que se projetam nas pedras;

Nos insistentes tropeços que nas frestas me tombo;

Sucumbo ao cheiro do chão limoso e fétido

Que dia após dia, incisivamente, torna-me fera!

De outra feita, vagando em nova via, me encontro;

Quando cão hispânico comigo tropeça;

Em direção de cantos, caminhos e tanto sonho;

Levanto-me então do chão limoso e fétido;

Encanto-me com o som que se confunde com reza!

Quando, no encontro, me chegam a voz e o olhar;

Entornando maltes e cevadas fermentadas;

O sonho de um só sonho começa a entoar;

Uma canção sentida apenas pelos soluços intermitentes;

De minha garganta pigarra, até então sufocada!

Dentre todos os caminhos, pelo andaluz, advindos;

Muitos eram eles, mas um só havia de escolher;

Optei então por aquele que me parecia infindo;

Um caminho pleno de planos, sem sobressaltos;

Um caminho no qual se pode, sem medo, morrer!

CRÔNICA DA MORTE DE MEU PAI

Crônica da morte de meu pai

Aniz Tadeu - 26.12.2005

Do muro do hospital, na espreita da chegada do rabecão pelo portão dos fundos, uma casa da vila, de porta aberta, mostra uma menina que dança ao som do silêncio. Talvez eu não consiga ouvir a música que a incita em sua dança, mas é estranho observar a dança sem a música. Os movimentos me parecem desconexos, fugazes, perdidos num espaço atemporal. É como se assistisse a um filme mudo sem a trilha musical tocada pela orquestra. Até as cores, nesse dia nublado, apresentam nuanças acinzentadas. Enquanto a menina, com um constante sorriso, faz suas acrobacias musculares, meninos, um pouco mais adiante, jogam bola na inocência do futuro. Começo aí a me imaginar ainda criança com meu pai em plena juventude. Recordações de uma existência onde a compreensão não faz parte, mas sim as sensações e emoções. Começo a sentir o vazio da inocência que não existirá mais naquelas crianças, a menina e os meninos, em alguns anos.

Eu acabara de sair do necrotério. Lá estava meu pai de queixo e nariz presos com um esparadrapo (a boca insistia em ficar aberta e esta foi a solução encontrada para mantê-la fechada) e apenas um olho aberto. Esse olho aberto impressionava mais que sua aparência inerte, fria e sem essência. O olho era a única coisa que lembrava a vida que lá um dia existiu. Fixo, parado, porém olhava o invisível e parecia até que essa era sua última olhada para o mundo. O necrotério do hospital impressionou-me mais que o cadáver que ali repousa, assemelhando-se aos calabouços medievais. Escuro, paredes de concreto aparente, três leitos e apenas um deles ocupado com o que restou dos velhos anos de meu pai. O terno que eu trouxe o vestiu. Segundo minha mãe era seu terno preferido, cinza (talvez a cor mais adequada para a ocasião). A calça era preenchida por apenas uma das pernas e eu fiquei preocupado com a outra que já não existia. Meu pai, diabético, amputou uma das pernas poucos dias antes da morte.

O rabecão chegaria em duas ou três horas. Meu irmão e meu filho pegam o carro e voltam para casa a fim de se prepararem para o velório. Eu espero o carro funerário fumando um cigarro e recostado no muro que dá pra vila.

Mais uma olhada panorâmica, do alto desse muro, um grande sobrado roxo em ruínas, com alguns arcos e pedras salpicadas nas paredes ornando a fachada, parece desafiar minhas convicções. Uma janela aberta diz que o casarão é habitado. Procuro por movimentos e nada encontro. O roxo, cobrindo toda a área externa da casa, associado às funções sociais dessa cor, criam-me uma inquietação. Esses acasos sempre me inquietaram (os surrealistas os chamavam de ACASOS OBJETIVOS). Coincidência ou constatação?

O carro funerário não chega nunca. Meu irmão retorna e toma meu lugar na espera.

Toda a burocracia para a liberação do corpo e a aquisição do caixão causa-me repulsa pelas tradições. Na verdade gostaria que os funerais não sofressem qualquer influência de liturgias, que os corpos apenas fossem incinerados e se fundissem com as moléculas do ar, que se dissipassem ao vento. Na funerária o atendente, corajosamente (já que não nos conhecia) faz pequenas piadas sobre as urnas, dizendo ele mesmo ter experimentado todas (imaginei essas piadas ditas à minha mãe caso ela estivesse em nosso lugar. Certamente o atendente seria agredido com alguma violência).

Recebo uma ligação de meu irmão anunciando a chegada do rabecão. Demora algumas horas até que o corpo esteja exposto para o início da homenagem. Ele está recebendo um tratamento estético. O homem que trabalha nisso, nessa profissão um tanto quanto estranha, tira o esparadrapo do rosto de meu pai e, com superbonder, sela sua boca (no sentido literal). Faz o mesmo com o olho que insiste em permanecer aberto. Da aparência esquálida de defunto, meu pai passa a ter uma aparência serena (aliás, característica de todo morto – hábeis maquiadores), como se sua vida tivesse sido imaculada e agora ele estivesse a nos observar (lembrei-me de quando quis escrever, em forma de ficção, a história da imigração árabe no Brasil, com um defunto como narrador observando a todos em seu próprio velório). Quanto à minha preocupação com a ausência de uma das pernas, a solução foi cobrir todo o corpo com flores, talvez crisálidas (com um perfume suavemente insuportável).

O que restou de meu pai está exposto e as pessoas começam a chegar. Amigos de muitos anos que não se viam há muitos anos, parentes novos que ninguém sabia existirem, parentes velhos que nesse momento se tornam íntimos, desconhecidos que, nessa ocasião vêem a oportunidade de participar de um evento social, enfim, todo e qualquer tipo de gente.

Há coisas que deveriam permanecer somente no âmbito literário, assim como as condolências e os pesares. Algumas pessoas vêm a mim com palavras reconfortantes, com clichés do tipo “é, é a vida” ou “agora ele está bem, acabou o sofrimento” ou ainda “só a morte é certa, nós também, um dia, iremos”, como se eu as precisasse. Certo estava o enfermeiro da UTI que disse a mim, enquanto aguardava a declaração de óbito, “Que merda de natal, heim?”. Sua franqueza foi exemplar. Outras pessoas, no velório, invocam deuses e santos dizendo que agora meu pai está na companhia deles, como se fizesse alguma diferença, como se a morte fosse uma mudança de casa.

Conversas sobre assuntos variados, casos de gente que morreu de forma semelhante ou não, trocas de cartões em troca da promessa de um contato que nunca acontecerá, aquela prima que a gente não via há anos e que continua gostosa, a outra que está acabada e assim corre a noite até o fechamento do velório quando se dá meia-noite.

Sete horas da manhã. Já tem gente à espera do momento do corpo ir à Vila Alpina, onde deverá ser cremado. Mais gente, mais conversas, mais clichês, mais choros, mais risos e a espera do rabecão. Onze horas e o corpo de meu pai é colocado no furgão. Os carros o seguem na confiança de que o motorista saiba o caminho. Erra. Uma hora depois chegamos ao crematório. Burocracia, espera em fila e, finalmente, a hora da cerimônia. Sempre imaginei que a cerimônia de cremação fosse teatral, com luzes direcionadas ao caixão sobre um palco, com cânticos num som limpo e empolgante, emocionante. Decepção. O ambiente se resume a uma pequena arena, com 96 lugares e um buraco, rodeado de granito, no meio, de onde é elevado o caixão. Escolhi duas músicas e um cântico para a cerimônia (Ave Maria de Schubert, Ave Maria de Gounot e Padre Nosso em canto gregoriano). Eu as escolhi pela beleza da harmonia, pela genialidade das composições, pela emoção; não as escolhi pelo cunho religioso, nem pela esperança de um conforto maior. Imaginei um belo som, mas parecia mais aquele som de quermesse, um som oco e metálico que sai de caixas acústicas caseiras. Todas as luzes acesas. Dez minutos depois a urna é novamente rebaixada no buraco e a cerimônia é encerrada.

Todos que estavam ali presentes se despediram até o próximo evento fúnebre.

Finalmente é hora de dormir.

Aniz Tadeu - 26.12.2005

Do muro do hospital, na espreita da chegada do rabecão pelo portão dos fundos, uma casa da vila, de porta aberta, mostra uma menina que dança ao som do silêncio. Talvez eu não consiga ouvir a música que a incita em sua dança, mas é estranho observar a dança sem a música. Os movimentos me parecem desconexos, fugazes, perdidos num espaço atemporal. É como se assistisse a um filme mudo sem a trilha musical tocada pela orquestra. Até as cores, nesse dia nublado, apresentam nuanças acinzentadas. Enquanto a menina, com um constante sorriso, faz suas acrobacias musculares, meninos, um pouco mais adiante, jogam bola na inocência do futuro. Começo aí a me imaginar ainda criança com meu pai em plena juventude. Recordações de uma existência onde a compreensão não faz parte, mas sim as sensações e emoções. Começo a sentir o vazio da inocência que não existirá mais naquelas crianças, a menina e os meninos, em alguns anos.

Eu acabara de sair do necrotério. Lá estava meu pai de queixo e nariz presos com um esparadrapo (a boca insistia em ficar aberta e esta foi a solução encontrada para mantê-la fechada) e apenas um olho aberto. Esse olho aberto impressionava mais que sua aparência inerte, fria e sem essência. O olho era a única coisa que lembrava a vida que lá um dia existiu. Fixo, parado, porém olhava o invisível e parecia até que essa era sua última olhada para o mundo. O necrotério do hospital impressionou-me mais que o cadáver que ali repousa, assemelhando-se aos calabouços medievais. Escuro, paredes de concreto aparente, três leitos e apenas um deles ocupado com o que restou dos velhos anos de meu pai. O terno que eu trouxe o vestiu. Segundo minha mãe era seu terno preferido, cinza (talvez a cor mais adequada para a ocasião). A calça era preenchida por apenas uma das pernas e eu fiquei preocupado com a outra que já não existia. Meu pai, diabético, amputou uma das pernas poucos dias antes da morte.

O rabecão chegaria em duas ou três horas. Meu irmão e meu filho pegam o carro e voltam para casa a fim de se prepararem para o velório. Eu espero o carro funerário fumando um cigarro e recostado no muro que dá pra vila.

Mais uma olhada panorâmica, do alto desse muro, um grande sobrado roxo em ruínas, com alguns arcos e pedras salpicadas nas paredes ornando a fachada, parece desafiar minhas convicções. Uma janela aberta diz que o casarão é habitado. Procuro por movimentos e nada encontro. O roxo, cobrindo toda a área externa da casa, associado às funções sociais dessa cor, criam-me uma inquietação. Esses acasos sempre me inquietaram (os surrealistas os chamavam de ACASOS OBJETIVOS). Coincidência ou constatação?

O carro funerário não chega nunca. Meu irmão retorna e toma meu lugar na espera.

Toda a burocracia para a liberação do corpo e a aquisição do caixão causa-me repulsa pelas tradições. Na verdade gostaria que os funerais não sofressem qualquer influência de liturgias, que os corpos apenas fossem incinerados e se fundissem com as moléculas do ar, que se dissipassem ao vento. Na funerária o atendente, corajosamente (já que não nos conhecia) faz pequenas piadas sobre as urnas, dizendo ele mesmo ter experimentado todas (imaginei essas piadas ditas à minha mãe caso ela estivesse em nosso lugar. Certamente o atendente seria agredido com alguma violência).

Recebo uma ligação de meu irmão anunciando a chegada do rabecão. Demora algumas horas até que o corpo esteja exposto para o início da homenagem. Ele está recebendo um tratamento estético. O homem que trabalha nisso, nessa profissão um tanto quanto estranha, tira o esparadrapo do rosto de meu pai e, com superbonder, sela sua boca (no sentido literal). Faz o mesmo com o olho que insiste em permanecer aberto. Da aparência esquálida de defunto, meu pai passa a ter uma aparência serena (aliás, característica de todo morto – hábeis maquiadores), como se sua vida tivesse sido imaculada e agora ele estivesse a nos observar (lembrei-me de quando quis escrever, em forma de ficção, a história da imigração árabe no Brasil, com um defunto como narrador observando a todos em seu próprio velório). Quanto à minha preocupação com a ausência de uma das pernas, a solução foi cobrir todo o corpo com flores, talvez crisálidas (com um perfume suavemente insuportável).

O que restou de meu pai está exposto e as pessoas começam a chegar. Amigos de muitos anos que não se viam há muitos anos, parentes novos que ninguém sabia existirem, parentes velhos que nesse momento se tornam íntimos, desconhecidos que, nessa ocasião vêem a oportunidade de participar de um evento social, enfim, todo e qualquer tipo de gente.

Há coisas que deveriam permanecer somente no âmbito literário, assim como as condolências e os pesares. Algumas pessoas vêm a mim com palavras reconfortantes, com clichés do tipo “é, é a vida” ou “agora ele está bem, acabou o sofrimento” ou ainda “só a morte é certa, nós também, um dia, iremos”, como se eu as precisasse. Certo estava o enfermeiro da UTI que disse a mim, enquanto aguardava a declaração de óbito, “Que merda de natal, heim?”. Sua franqueza foi exemplar. Outras pessoas, no velório, invocam deuses e santos dizendo que agora meu pai está na companhia deles, como se fizesse alguma diferença, como se a morte fosse uma mudança de casa.

Conversas sobre assuntos variados, casos de gente que morreu de forma semelhante ou não, trocas de cartões em troca da promessa de um contato que nunca acontecerá, aquela prima que a gente não via há anos e que continua gostosa, a outra que está acabada e assim corre a noite até o fechamento do velório quando se dá meia-noite.

Sete horas da manhã. Já tem gente à espera do momento do corpo ir à Vila Alpina, onde deverá ser cremado. Mais gente, mais conversas, mais clichês, mais choros, mais risos e a espera do rabecão. Onze horas e o corpo de meu pai é colocado no furgão. Os carros o seguem na confiança de que o motorista saiba o caminho. Erra. Uma hora depois chegamos ao crematório. Burocracia, espera em fila e, finalmente, a hora da cerimônia. Sempre imaginei que a cerimônia de cremação fosse teatral, com luzes direcionadas ao caixão sobre um palco, com cânticos num som limpo e empolgante, emocionante. Decepção. O ambiente se resume a uma pequena arena, com 96 lugares e um buraco, rodeado de granito, no meio, de onde é elevado o caixão. Escolhi duas músicas e um cântico para a cerimônia (Ave Maria de Schubert, Ave Maria de Gounot e Padre Nosso em canto gregoriano). Eu as escolhi pela beleza da harmonia, pela genialidade das composições, pela emoção; não as escolhi pelo cunho religioso, nem pela esperança de um conforto maior. Imaginei um belo som, mas parecia mais aquele som de quermesse, um som oco e metálico que sai de caixas acústicas caseiras. Todas as luzes acesas. Dez minutos depois a urna é novamente rebaixada no buraco e a cerimônia é encerrada.

Todos que estavam ali presentes se despediram até o próximo evento fúnebre.

Finalmente é hora de dormir.

CONTO: BOLERO

O BOLERO

Aniz Tadeu – 2001

Táaaaaaaaa________Ta-Tá-Tá-Tá-Tá-Tá-Tá_________Ta-Tá-Táaaaaaaaa.

Assim faz o som daquele pé batendo insistentemente no chão do trem. Os dedos movem-se em movimentos repetitivos a cada frase melódica. Os olhos se fecham e esbugalham-se de acordo com o crescente da música. Pedro de Juazeiro sente o pulso quando ouve o Bolero.

Sempre ouvira falar que bolero era aquela música melosa que fazia com que casais se apaixonassem durante uma dança. Seus pais tinham um disco velho e arranhado que, sempre que queriam ficar sozinhos, ouviam-no. Era uma velha coletânea de boleros clássicos, alguns cantados em português. Pedro se lembra bem disso, pois toda vez que seu pai o colocava para dormir, junto com seus outros quatro irmãos, logo após a refeição minguada da noite, o disco era colocado na vitrola. Alguns boleros daquele disco eram cantados em uma língua que “num sei dizê não”, dizia ele a cada vez que os ouvia. Era castelhano, sabemos, mas para seus ouvidos, que aprendiam a ouvir e sua boca, que um parco vocabulário de nosso idioma conseguia pronunciar, aquilo parecia de outro planeta. Às vezes reconhecia uma ou outra palavra que não fazia sentido já que não entendia o resto das frases. Gostava quando, em alguma faixa do disco, a música era cantada em “brasileiro” por Altemar Dutra. Aí sim conseguia entender o que era cantado e, em alguns momentos, compreendia porque seus pais ouviam-na toda vez que queriam namorar.

Mas que bolero é esse que ouve agora, sentado num vagão do trem, às seis da manhã, rodeado por dezenas de outros passageiros como ele. Como ele, somente no que diz respeito ao horário de entrada no trabalho e à necessidade de trabalhar. Mas ninguém mais, além dele, naquela hora e naquele trem, ouve o Bolero, de Ravel. Sente-se privilegiado e especial. Primeiro porque foi o arquiteto da obra que o presenteou com a gravação, desfazendo-se da fita por ter instalado, em seu carro, um CD Player, depois, conheceu um tipo de música diferente dos pagodes e axés que costumava ouvir e, também, por último, porque acabara gostando do presente e descobrindo novas funções para a própria música.

Pedro formou-se na arte da construção aprendendo o ofício com seu pai, pedreiro esmerado, vindo, ele mesmo, de pai e avô também pedreiros. Nesse momento, já há quase um ano, Pedro vem construindo um ‘Xopi Centi’ ali na Rua Domingos de Moraes, ao lado da estação Santa Cruz. Todo dia madruga às quatro da manhã, sai as cinco e pega um ônibus até a estação Santana. Lá desce e entra no metrô a caminho do trabalho, na zona sul da cidade. Consegue um lugar para sentar e abrindo sua sacola tira de lá um “walkman” para ouvir o Bolero. Por alguns poucos segundos, ainda com a sacola aberta, confere as roupas de trabalho e a marmita preparada pela mulher na noite anterior: arroz, feijão e dois ovos cozidos. Depois fecha os olhos e, com os pés e as mãos, acompanha o ritmo lento que, aos poucos, torna-se frenético e repetitivo, da música.

As pessoas, aglomeradas entre bancos, balaústres e cotovelos, desaparecem aos olhos de Pedro. Os compassos crescentes, que se repetem a cada cinco ou dez segundos, aveludam seus ouvidos contrapondo-se aos calos que acionam as teclas do aparelho. A carne trêmula pelo surdo percussivo acompanha o movimento do trem que ora sobe acima do chão ora desce em túneis intermináveis. Vez por outra Pedro abre seus olhos e certifica-se estar no ponto certo da viagem, considerando o tempo passado da música. Olha pela janela e vê tudo escuro com apenas pequenos pontos luminosos que parecem correr em direção oposta. Um outro trem passa e as janelas, por um ínfimo instante, fundem-se na mesma luz, tempo insuficiente para observar as pessoas do outro sentido. Pedro olha então para o próprio vagão e, sorrindo, como se dono da situação fosse, como se soubesse claramente do futuro, como se tivesse certeza de seu domínio do tempo, observa as pessoas em pé, apenas presas pelo cansaço, por suas incertezas, pela fadiga de mais um dia igual ao anterior, igual ao anterior, igual ao anterior...

Quinze minutos e alguns segundos se passaram e o metrô chega à estação Santa Cruz. No caminho para a escada rolante Pedro, enquanto rebobina sua fita, encontra outros colegas, operários como ele da mesma construção, chegados de outras periferias. Tem predileção por um colega, um que mora pra lá da estação Jabaquara, próximo a Americanópolis e que leva quase o mesmo tempo que ele para chegar ao trabalho. João da Caatinga é seu único amigo na construção. Também como Pedro, João tem dois filhos e uma mulher que prepara sua marmita. Ambos comem juntos na hora do almoço, exatamente quando o sinete bate onze horas.

Pedro trabalha. Trabalha em andaimes pingentes esquecendo-se de seu medo, que sem coragem não se arriscaria naquela altura. O edifício do “Xópi” está em fase de acabamento e o trabalho de Pedro é amaciar as paredes laterais para que seja aplicado o revestimento. Há quase um ano vem trabalhando nessa construção e sente orgulho toda vez que a olha da rua, na hora em que parte para sua casa. Todos os dias faz a mesma coisa. Vai ao vestiário dos operários, toma um banho ralo, veste sua roupa de viagem, sai para a rua e, por alguns momentos, observa o prédio. Depois se dirige à estação, pega o metrô, senta-se, quando há lugar, liga seu aparelho de som e ouve o Bolero. Sabe que quando a música acabar terá chegado a Santana.

Pedro de Juazeiro porque lá, na terra de Padre Cícero, nasceu. Seu pai há muitos anos, também arriscara a vida no “sul”, deixando sua mulher com quatro filhos à mercê do destino que o “Padim” lhes reservara. Um ano após, deixou São Paulo e retornou à sua cidade sem dinheiro e sem esperanças. Voltou a viver da colheita de frutas nos dias de safra. Pedro então fora concebido e, sem estudo, passou a acompanhar seu pai, todos os anos, às plantações. Cresceu e, percebendo seu futuro, um futuro sem futuro, decidira por partir, reeditando a aventura de seu pai, para o “sul” em busca de trabalho. Chegou e logo conheceu aquela com quem se casaria meses depois. Aqui está faz sete anos, vivendo de construir aquilo que não pode usufruir.

O “Xópi” tá quase acabando! – pensa Pedro dentro do trem a caminho de casa. Pensa ainda que precisa encontrar uma outra obra para trabalhar, senão como poderá sustentar mulher e dois filhos ainda pequenos. Sua mulher, vez por outra, trabalha como faxineira em “casa de família” e, deixando suas crias aos cuidados de uma vizinha de barraco, ajuda um pouco nas despesas da casa. Mais alguns dias e Pedro poderá ver sua obra acabada, talvez até entrar no dia da inauguração, se permitirem. “Não tenho roupa pra ir”, diz à mulher quando esta lhe pergunta se fora convidado. Pedro sente vergonha de dizer que estará lá apenas quem pode comprar e ele, pobre coitado, não tem aonde cair morto, mas mesmo assim acha que, “quem sabe”, fará um passeio com a família num domingo qualquer para ver o “Xópi” por dentro, todo limpinho, com aquele piso lustroso, com as vitrines transparentes das lojas, com a praça de alimentação recheada de restaurantes de “gente rica”, com crianças brincando e tomando sorvetes, enfim, ver e sonhar. “Vou guardar um trocadim pra comprar um sorvete pros meus moleques!”, pensa sorrindo.

Chegou o grande dia. Pedro e os outros são chamados para a dispensa. Recebem o que resta dos salários combinados e partem, todos, para suas casas. Pedro entra na estação do metrô não sem antes dar mais uma de suas olhadelas para o prédio que acabara de construir. Olha com atenção redobrada, pois não sabe quando tornará a vê-lo. Por alguns instantes recorda-se dos almoços com João, do andaime pingente e de como teve coragem para estar lá, das broncas do mestre-de-obras, de seus colegas que, talvez, não volte mais a conviver, de suas idas e vindas no metrô e no ônibus, do tempo de viagem marcado pelo Bolero, lembra-se de tudo que, por mais de um ano, fez parte de sua vida. Sempre as mesmas coisas.

Passa o bilhete na catraca e vai à plataforma de embarque. Lá observa as pessoas que dia após dia tomam o mesmo trem. Vê aqueles que, repletos de malas, se dirigem à estação Tiete. Vê uma senhora que carrega consigo uma sacola cheia de alimentos, uma cesta básica. Vê estudantes se dirigindo à escola. Vê homens de terno que retornam às suas casas. O trem chega. Todos se aglomeram na porta. Entram. Pedro entra. Não há lugar para sentar. Em pé, Pedro tira seu “walkman” da sacola e, baixando a cabeça, começa a ouvir Ravel. Mais que nunca, hoje, se certificará de que o tempo de viagem é exatamente o mesmo do tempo da música. Presta muita atenção e olha constantemente para o relógio comprado de um camelô.

Santana se aproxima. O fim do Bolero também. Pedro sorri confirmando, pela enésima vez, que estava certo, que o Bolero tem o mesmo tempo que o percurso que costumava fazer. “Será que esse tal de Ravel também pegava o metrô?”, pergunta a si mesmo sem saber que Ravel já havia morrido há muito tempo, que teria vivido em outro país e que o metrô de São Paulo nem sequer havia sido planejado.

Quando sobe ao ônibus, Pedro consegue um lugar para se sentar e resolve rebobinar sua fita. Está ali sentado, absorto em sua tarefa, quando entram dois rapazes, pulam a catraca e puxam suas armas anunciando o assalto. Todos se apavoram. Pedro se apavora. Os dois moleques começam a arrancar as coisas das pessoas. Tiram-lhes os relógios, as correntinhas com suas medalhas de santos, e até o tênis de um garoto, deixando-o com os pés no chão. Chegam, enfim, ao lugar de Pedro, que sem perceber, continuava com seu aparelho de som nas mãos, e que seria arrancado com certa violência. Pedro baixa os olhos e chora. Os ladrões saem pela porta traseira do ônibus antes mesmo que esse estivesse totalmente parado. Pedro continua chorando. Lamenta perder aquilo que o acompanhou por tanto tempo.

É preciso arranjar um novo trabalho, uma nova construção que mantenha sua família por mais alguns meses. Pedro sai atrás. Acorda às quatro, sai às cinco e pega seu ônibus até o metrô Santana. Às seis já está no vagão.

Táaaaaaaaa________Ta-Tá-Tá-Tá-Tá-Tá-Tá_________Ta-Tá-Táaaaaaaaa.

Assim faz o som daquele pé batendo insistentemente no chão do trem. Os dedos movem-se em movimentos repetitivos a cada frase melódica. Os olhos se fecham e esbugalham-se de acordo com o crescente da música, música que Pedro de Juazeiro ouve apenas em sua memória. No exato momento da última batida no chão o trem chega à estação Santa Cruz. Pedro desce, sobe a escada rolante e olha o “Xópi”, depois sai a caminhar pelas redondezas à procura de um novo arquiteto que possa lhe dar um novo Bolero.

Aniz Tadeu – 2001

Táaaaaaaaa________Ta-Tá-Tá-Tá-Tá-Tá-Tá_________Ta-Tá-Táaaaaaaaa.

Assim faz o som daquele pé batendo insistentemente no chão do trem. Os dedos movem-se em movimentos repetitivos a cada frase melódica. Os olhos se fecham e esbugalham-se de acordo com o crescente da música. Pedro de Juazeiro sente o pulso quando ouve o Bolero.

Sempre ouvira falar que bolero era aquela música melosa que fazia com que casais se apaixonassem durante uma dança. Seus pais tinham um disco velho e arranhado que, sempre que queriam ficar sozinhos, ouviam-no. Era uma velha coletânea de boleros clássicos, alguns cantados em português. Pedro se lembra bem disso, pois toda vez que seu pai o colocava para dormir, junto com seus outros quatro irmãos, logo após a refeição minguada da noite, o disco era colocado na vitrola. Alguns boleros daquele disco eram cantados em uma língua que “num sei dizê não”, dizia ele a cada vez que os ouvia. Era castelhano, sabemos, mas para seus ouvidos, que aprendiam a ouvir e sua boca, que um parco vocabulário de nosso idioma conseguia pronunciar, aquilo parecia de outro planeta. Às vezes reconhecia uma ou outra palavra que não fazia sentido já que não entendia o resto das frases. Gostava quando, em alguma faixa do disco, a música era cantada em “brasileiro” por Altemar Dutra. Aí sim conseguia entender o que era cantado e, em alguns momentos, compreendia porque seus pais ouviam-na toda vez que queriam namorar.

Mas que bolero é esse que ouve agora, sentado num vagão do trem, às seis da manhã, rodeado por dezenas de outros passageiros como ele. Como ele, somente no que diz respeito ao horário de entrada no trabalho e à necessidade de trabalhar. Mas ninguém mais, além dele, naquela hora e naquele trem, ouve o Bolero, de Ravel. Sente-se privilegiado e especial. Primeiro porque foi o arquiteto da obra que o presenteou com a gravação, desfazendo-se da fita por ter instalado, em seu carro, um CD Player, depois, conheceu um tipo de música diferente dos pagodes e axés que costumava ouvir e, também, por último, porque acabara gostando do presente e descobrindo novas funções para a própria música.

Pedro formou-se na arte da construção aprendendo o ofício com seu pai, pedreiro esmerado, vindo, ele mesmo, de pai e avô também pedreiros. Nesse momento, já há quase um ano, Pedro vem construindo um ‘Xopi Centi’ ali na Rua Domingos de Moraes, ao lado da estação Santa Cruz. Todo dia madruga às quatro da manhã, sai as cinco e pega um ônibus até a estação Santana. Lá desce e entra no metrô a caminho do trabalho, na zona sul da cidade. Consegue um lugar para sentar e abrindo sua sacola tira de lá um “walkman” para ouvir o Bolero. Por alguns poucos segundos, ainda com a sacola aberta, confere as roupas de trabalho e a marmita preparada pela mulher na noite anterior: arroz, feijão e dois ovos cozidos. Depois fecha os olhos e, com os pés e as mãos, acompanha o ritmo lento que, aos poucos, torna-se frenético e repetitivo, da música.

As pessoas, aglomeradas entre bancos, balaústres e cotovelos, desaparecem aos olhos de Pedro. Os compassos crescentes, que se repetem a cada cinco ou dez segundos, aveludam seus ouvidos contrapondo-se aos calos que acionam as teclas do aparelho. A carne trêmula pelo surdo percussivo acompanha o movimento do trem que ora sobe acima do chão ora desce em túneis intermináveis. Vez por outra Pedro abre seus olhos e certifica-se estar no ponto certo da viagem, considerando o tempo passado da música. Olha pela janela e vê tudo escuro com apenas pequenos pontos luminosos que parecem correr em direção oposta. Um outro trem passa e as janelas, por um ínfimo instante, fundem-se na mesma luz, tempo insuficiente para observar as pessoas do outro sentido. Pedro olha então para o próprio vagão e, sorrindo, como se dono da situação fosse, como se soubesse claramente do futuro, como se tivesse certeza de seu domínio do tempo, observa as pessoas em pé, apenas presas pelo cansaço, por suas incertezas, pela fadiga de mais um dia igual ao anterior, igual ao anterior, igual ao anterior...

Quinze minutos e alguns segundos se passaram e o metrô chega à estação Santa Cruz. No caminho para a escada rolante Pedro, enquanto rebobina sua fita, encontra outros colegas, operários como ele da mesma construção, chegados de outras periferias. Tem predileção por um colega, um que mora pra lá da estação Jabaquara, próximo a Americanópolis e que leva quase o mesmo tempo que ele para chegar ao trabalho. João da Caatinga é seu único amigo na construção. Também como Pedro, João tem dois filhos e uma mulher que prepara sua marmita. Ambos comem juntos na hora do almoço, exatamente quando o sinete bate onze horas.

Pedro trabalha. Trabalha em andaimes pingentes esquecendo-se de seu medo, que sem coragem não se arriscaria naquela altura. O edifício do “Xópi” está em fase de acabamento e o trabalho de Pedro é amaciar as paredes laterais para que seja aplicado o revestimento. Há quase um ano vem trabalhando nessa construção e sente orgulho toda vez que a olha da rua, na hora em que parte para sua casa. Todos os dias faz a mesma coisa. Vai ao vestiário dos operários, toma um banho ralo, veste sua roupa de viagem, sai para a rua e, por alguns momentos, observa o prédio. Depois se dirige à estação, pega o metrô, senta-se, quando há lugar, liga seu aparelho de som e ouve o Bolero. Sabe que quando a música acabar terá chegado a Santana.

Pedro de Juazeiro porque lá, na terra de Padre Cícero, nasceu. Seu pai há muitos anos, também arriscara a vida no “sul”, deixando sua mulher com quatro filhos à mercê do destino que o “Padim” lhes reservara. Um ano após, deixou São Paulo e retornou à sua cidade sem dinheiro e sem esperanças. Voltou a viver da colheita de frutas nos dias de safra. Pedro então fora concebido e, sem estudo, passou a acompanhar seu pai, todos os anos, às plantações. Cresceu e, percebendo seu futuro, um futuro sem futuro, decidira por partir, reeditando a aventura de seu pai, para o “sul” em busca de trabalho. Chegou e logo conheceu aquela com quem se casaria meses depois. Aqui está faz sete anos, vivendo de construir aquilo que não pode usufruir.

O “Xópi” tá quase acabando! – pensa Pedro dentro do trem a caminho de casa. Pensa ainda que precisa encontrar uma outra obra para trabalhar, senão como poderá sustentar mulher e dois filhos ainda pequenos. Sua mulher, vez por outra, trabalha como faxineira em “casa de família” e, deixando suas crias aos cuidados de uma vizinha de barraco, ajuda um pouco nas despesas da casa. Mais alguns dias e Pedro poderá ver sua obra acabada, talvez até entrar no dia da inauguração, se permitirem. “Não tenho roupa pra ir”, diz à mulher quando esta lhe pergunta se fora convidado. Pedro sente vergonha de dizer que estará lá apenas quem pode comprar e ele, pobre coitado, não tem aonde cair morto, mas mesmo assim acha que, “quem sabe”, fará um passeio com a família num domingo qualquer para ver o “Xópi” por dentro, todo limpinho, com aquele piso lustroso, com as vitrines transparentes das lojas, com a praça de alimentação recheada de restaurantes de “gente rica”, com crianças brincando e tomando sorvetes, enfim, ver e sonhar. “Vou guardar um trocadim pra comprar um sorvete pros meus moleques!”, pensa sorrindo.

Chegou o grande dia. Pedro e os outros são chamados para a dispensa. Recebem o que resta dos salários combinados e partem, todos, para suas casas. Pedro entra na estação do metrô não sem antes dar mais uma de suas olhadelas para o prédio que acabara de construir. Olha com atenção redobrada, pois não sabe quando tornará a vê-lo. Por alguns instantes recorda-se dos almoços com João, do andaime pingente e de como teve coragem para estar lá, das broncas do mestre-de-obras, de seus colegas que, talvez, não volte mais a conviver, de suas idas e vindas no metrô e no ônibus, do tempo de viagem marcado pelo Bolero, lembra-se de tudo que, por mais de um ano, fez parte de sua vida. Sempre as mesmas coisas.

Passa o bilhete na catraca e vai à plataforma de embarque. Lá observa as pessoas que dia após dia tomam o mesmo trem. Vê aqueles que, repletos de malas, se dirigem à estação Tiete. Vê uma senhora que carrega consigo uma sacola cheia de alimentos, uma cesta básica. Vê estudantes se dirigindo à escola. Vê homens de terno que retornam às suas casas. O trem chega. Todos se aglomeram na porta. Entram. Pedro entra. Não há lugar para sentar. Em pé, Pedro tira seu “walkman” da sacola e, baixando a cabeça, começa a ouvir Ravel. Mais que nunca, hoje, se certificará de que o tempo de viagem é exatamente o mesmo do tempo da música. Presta muita atenção e olha constantemente para o relógio comprado de um camelô.

Santana se aproxima. O fim do Bolero também. Pedro sorri confirmando, pela enésima vez, que estava certo, que o Bolero tem o mesmo tempo que o percurso que costumava fazer. “Será que esse tal de Ravel também pegava o metrô?”, pergunta a si mesmo sem saber que Ravel já havia morrido há muito tempo, que teria vivido em outro país e que o metrô de São Paulo nem sequer havia sido planejado.

Quando sobe ao ônibus, Pedro consegue um lugar para se sentar e resolve rebobinar sua fita. Está ali sentado, absorto em sua tarefa, quando entram dois rapazes, pulam a catraca e puxam suas armas anunciando o assalto. Todos se apavoram. Pedro se apavora. Os dois moleques começam a arrancar as coisas das pessoas. Tiram-lhes os relógios, as correntinhas com suas medalhas de santos, e até o tênis de um garoto, deixando-o com os pés no chão. Chegam, enfim, ao lugar de Pedro, que sem perceber, continuava com seu aparelho de som nas mãos, e que seria arrancado com certa violência. Pedro baixa os olhos e chora. Os ladrões saem pela porta traseira do ônibus antes mesmo que esse estivesse totalmente parado. Pedro continua chorando. Lamenta perder aquilo que o acompanhou por tanto tempo.

É preciso arranjar um novo trabalho, uma nova construção que mantenha sua família por mais alguns meses. Pedro sai atrás. Acorda às quatro, sai às cinco e pega seu ônibus até o metrô Santana. Às seis já está no vagão.

Táaaaaaaaa________Ta-Tá-Tá-Tá-Tá-Tá-Tá_________Ta-Tá-Táaaaaaaaa.

Assim faz o som daquele pé batendo insistentemente no chão do trem. Os dedos movem-se em movimentos repetitivos a cada frase melódica. Os olhos se fecham e esbugalham-se de acordo com o crescente da música, música que Pedro de Juazeiro ouve apenas em sua memória. No exato momento da última batida no chão o trem chega à estação Santa Cruz. Pedro desce, sobe a escada rolante e olha o “Xópi”, depois sai a caminhar pelas redondezas à procura de um novo arquiteto que possa lhe dar um novo Bolero.

CRÔNICA: UM WHISKY COM VINÍCIUS E TOM

UM WHISKY COM VINÍCIUS E TOM

Aniz Tadeu Zegaib

“HOJE! SHOW COM VINÍCIUS DE MORAES, TOM JOBIM, TOQUINHO E MIÚCHA”. Assim estava escrito num cartaz colorido colado numa das ruas de Florença. Era 1978, fazia um ano que me auto-exilara, cansado das incertezas que a ditadura trazia. Arrumei as malas e, com alguns poucos dólares nos bolsos, saí em direção da Europa, mais precisamente da Itália, mais precisamente ainda de Florença.

Como praticante e estudante da arte não poderia haver melhor lugar no mundo para um jovem como eu se tornar um exilado. Ali podia tanto encontrar a história da arte ocidental como estar perto do centro da arte moderna que fora Paris.

Com pouco dinheiro, vivia da venda de alguns desenhos, mais especificamente retratos, que vendia aos funcionários de um banco local. Eram retratos de suas noivas ou namoradas. Dessa forma conseguia pagar o aluguel de um quarto numa casa que fazia parte de um antigo convento renascentista, perto do ‘Giardino dei Boboli’. Esta casa pertencia a um jovem casal de arquitetos e, meu quarto, imenso, possuía um belíssimo afresco com ‘tromp l’oil’ no teto e nas paredes.

Estudava então em dois lugares, na Academmia Cappiello onde fazia um curso de desenho e história da arte e, também, no Istituto Statale d’Arte di Firenze, na Porta-Romana, onde fazia o curso superior de Magistério de Arte. Freqüentava saraus, casas de amigos artistas, gente de teatro e de música, bebia vinho, fumava haxixe, viajava pela Toscana, por Roma, por Milão, pela Calábria, por Gênova, por Paris e por Bruxelas, enfim, fazia muita coisa, mas nada se comparava às noites de boemia que tinha em São Paulo, minha terra, nada se comparava às noitadas nos teatros, nos shows, nos restaurantes e bares do centro, às cervejas e às cachaças, às mulheres apaixonantes do meio artístico. Sentia uma imensa saudade dessa vida. Gostaria, naquela época, de juntar as duas vidas que conhecia, assim seria um homem feliz. Mas eu não podia voltar, pois o Brasil continuava a perseguir e maltratar gente como eu. Não podia arriscar.

Dizia que gostaria de juntar as duas vidas que conhecia, pois a oportunidade me veio e pude aproveitá-la, ainda que por algumas horas. Andava eu com Orietta, uma bela italianinha, pelo centro de Florença, quando me deparei com o cartaz colorido que falava do show, naquela noite, com Vinícius, Tom, Toquinho e Miúcha. Nessa época eles representavam todo o mundo boêmio do Brasil, toda a brasilidade poética que falava das praias, da gente que é gente, do amor bem peculiar, das paixões, dos orixás, da cerveja, do sol, das tardes em Itapuã, das garotas de Ipanema e do whisky sobre o piano e a mesa do bar que formava o cenário do show. Eu precisava estar lá. Não tinha dinheiro, mas precisava estar lá.

Peguei Orietta pelo braço:

- Nós vamos a esse show.

- Como, se não temos dinheiro?

- Deixe comigo. Lembre-se que sou brasileiro.

Chegamos ao local do show. Lá estávamos nós diante de um porteiro que cuidava para que ninguém que não tivesse ingresso pudesse entrar. A apresentação se faria num teatro em forma de circo, e os camarins eram trailers.

- O Toquinho já chegou? – Disse, em italiano, ao porteiro com um forte sotaque brasileiro e uma expressão bem séria.

- Se chegou está naquele trailer. – Apontou o trailer e abriu a cancela para que nós entrássemos.

Na porta do camarim, ouvimos um violão afinando-se.

- Toquinho! – Gritei de fora.

- Entra aí cara! – Ouvi do violonista sentindo em sua voz um certo ar de saudade do Brasil, já que devia estar há um bom tempo fazendo aquela tournée.

Sem cerimônias, entramos e começamos a conversar sobre o Brasil e alguns conhecidos em comum. Ficamos ali por meia hora, creio, até que ele nos convidasse oficialmente para assistir ao show como convidados especiais. Reservou dois dos melhores e mais próximos lugares da platéia Entramos no teatro e aí percebi ser o único brasileiro naquele lugar.

O show começou. Duas garrafas de Ballantines 12 anos sobre a mesa onde sentava Vinícius, um copo sobre o piano de Tom, uma cerveja ao lado de Toquinho e seu banquinho e Miúcha cantando ao lado do piano. Tudo parecia Brasil. Parecia também que apenas eu podia entender aquele show descontraído e sem ensaio, aquele show de boteco de fim de noite, de alegres e extrovertidos um pouco alcoolizados, de desafinações e considerações hilárias sobre as músicas, enfim, lembrava-me os shows políticos do Tuca, em São Paulo, onde cada um entrava sem saber exatamente o que fazer, cantando todas as músicas e fazendo todos os discursos até que a polícia chegasse.

Deu-se o intervalo. Toquinho acenou-me e nos convidou para irmos ao camarim. Lá chegamos e lá estavam todos. Vinícius, muito gentil, nos ofereceu um copo de whisky. Bebemos e conversamos pelos quinze minutos que durou o intervalo. Assim conheci Azeitona, um crioulo baixinho que tocava contrabaixo acústico. Não conseguíamos saber quem carregava quem, se Azeitona o contrabaixo ou o contrabaixo o Azeitona. Encontrei-o muitas vezes aqui no Brasil após o meu retorno em 79. Soube que faleceu. Uma pena. Um grande cara.

Voltamos ao teatro e, mais alegres ainda, tocaram e cantaram os sucessos mais importantes das parcerias ali existentes. Pedi ao Vinícius que cantasse o Samba da Benção. Começaram a cantar e, quando dei por mim, era o único ali, em pé, na frente do palco, dançando e cantando com Miúcha esse belo samba. Foi lindo. Orietta, nessa altura, partilhava de minha alegria e dançava comigo.